编者按:

伟大的时代呼吁伟大的精神,崇高的事业需要榜样的引领。在建设特色鲜明的世界一流大学的奋斗征程中,学校涌现出了许多学为人师,行为世范,爱岗敬业,无私奉献的“师德标兵”。他们不忘“立德树人”的教育初心,牢记“为党育人、为国育才”的光荣使命,传承“厚德博学、追求卓越”的理工精神,躬耕杏坛谱写芳华,春风化雨培育英才。为了弘扬高尚师德,凝聚奋进力量,党委教师工作部推出《师德标兵说师德》专栏,让我们共同聆听师德标兵的温暖故事,感受师德标兵的教育情怀,传递师德标兵的榜样力量。

唐丹,女,汉族,1980年4月生,中国农工党员,武汉理工大学新闻传播系教授。

“教师心中要有家国情怀,爱国爱校从自身做起”,这是唐丹老师从教17年来的信仰与追求。她以爱、理解与付出诠释着西汉辞赋家扬雄所倡导的:“师哉,桐子之命也。务学不如务求师。师者,人之模范也。”历年来,唐老师培养的人才覆盖新闻传播学专业本科生与研究生、少数民族预科班学生和留学生群体,在各类各级学生心中播下中国文化的火种。她在教师代表迎新致辞、新闻专业人才培养宣讲、学生创新赛事培训中进行多场贯穿爱国主义与责任担当的主题演讲,结合自身学习与工作经历,对学生的思想意识、行为举止等持续产生正面影响。她以满腔的深情、孜孜不倦的努力、深厚的专业素养、生动多样的教学方法,启迪与培养了一届又一届学生的爱国爱校思想与创新思考能力。她致力于“课程-专业-院系”的三级联动课程思政体系的探索与推广,推行基于“教材-慕课-实践-竞赛”四轮驱动的教学创新实践、基于BOPPPS模式的“三部曲”线上线下混合式教学、“三阶度”因材施教人才培养方法等,构建了 “价值引领、素质形成、知识传授、能力培养” 四维一体的育人体系。

十余年来唐老师潜心教书育人,2012年获得校青年教师授课比赛一等奖,2023年获得校教学创新大赛特等奖;2021、2022年两度获得校课程思政微课比赛二等奖,2011、2020年两度获评“学生心目中最喜欢的老师”;她主持省部级项目4项,立项省级一流课程1门,出版教材3部,专著2部,在国内外核心期刊发表文章20余篇。她先后10次指导学生立项国家级、省级项目,由于每年每位老师只能指导两组国家大学生创新创业项目和本科生自主创新项目,她指导的名额总是被学生提前一年“预定”。她的课堂座无虚席,学生要早早来占前排的座位。

“令公桃李满天下,何用堂前更种花。”学生曾以此诗赠予唐老师,而她的答诗是:“桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声。”

图1 唐丹老师与毕业生的合影

1、坚守思想阵地,增强学生的价值认同

习近平总书记在清华大学考察时强调,“教师要成为大先生,做学生为学、为事、为人的示范,促进学生成长为全面发展的人。”唐丹老师谨记总书记的教诲,将“立德树人”作为教书育人的第一要务,坚持党的领导,坚持马克思主义指导地位,坚持为党和人民事业服务,坚守新闻传播工作者的思想阵地,推动“课程-专业-院系”三级联动课程思政体系的建立,致力于培养“内在素养”和“外显能力”兼具的“一体两面”创新型、复合型人才,引导学生从历史与现实、理论与实践等维度深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想。

《左传》有云:太上立德,其次立功,再次立言。唐丹老师坚信,教师展现的德行与情怀最能打动学生。教育体系中,比传授专业知识更重要的是潜移默化的言传身教,传递给学生爱国爱校的信念,只有打动学生,才能引导学生。由于本科和博士都毕业于武汉理工大学,她对学校的感情无比深厚。自2006年进入新闻传播系成为一名教师,她常对学生说:“借用沈从文先生的话,我行过许多的路,见过许多地方的云,去过许多美丽的国内外大学,心中最爱的,永远是启迪我思想、给予我勇气和力量的武汉理工!”这份爱与信念犹如春风化雨,浸润着一届又一届学生的心灵,传承与推广武汉理工精神。在2020年疫情中,唐老师与各级本科生、研究生保持密切联系,鼓励他们不畏艰险,保持勇气与信心,做好当下的课程学习,并指导学生团队立项两项创新创业课题。

唐老师历年来参与校本科招生宣传工作,在宣讲中凝结家国情怀与学校文化,注重从源头增强学生的思政素养和对祖国、对学校的价值认同。构建了涵盖面向“新闻传播学专业学生+少数民族预科班学生+留学生”的“价值引领、素质形成、知识传授、能力培养” “三个面向、四维一体”育人体系。

(1)面向新闻传播学专业学生-培养“四全媒体”人才

新闻传播学大一学生的世界观、人生观尚在构建之时,尚未确立对于专业的系统认知与职业发展规划,唐老师通过正确细心的引导,使对于新闻人才尤为重要的思想政治教育融入教育的各个环节之中,如盐溶于水,无形无色而又无处不在,使思政育人落实到细微之处,引导学生在媒体多元的时代建立是非分辨能力,真正懂得社会主义核心价值观的重大意义,树立成为一名优秀新闻工作者的职业理想。历年来,唐老师在学校学院各级培训中以思政教育为先导,进行多场主题演讲,结合“新时代中国话语体系建构”“新闻素养提升策略”等前沿议题,指导学生理解“各美其美,美人之美、美美与共、天下大同”的深刻内涵,培养坚定不移听党话、跟党走,自觉弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,努力成长为具备 “全程、全息、全员、全效”能力的时代新人,坚定文化自信、担当使命、奋发有为,建设中华民族现代文明。

图2 主题演讲

(2)面向少数民族预科班学生-推进各民族共同繁荣

民族预科班的学生来自于各个少数民族聚居地,苍茫的雪域民俗、神秘的西域文明、多彩的云贵风情在此汇聚一堂。唐老师充分尊重各族学生的民族信仰与民族文化,推荐中华古典文明读本,设置专题式研讨会、读书分享会、少数民族文化展示等活动,鼓励学生展现各民族文明。在分析农耕文明与游牧文明各自特点的基础上,以问题为导向引导学生展开思想争鸣和碰撞。她以生动多样的思维导图阐释了各族人民在悠久的历程长河中,同呼吸、共命运,创造了光辉灿烂的中华文明,形成中华民族多元统一的文化格局。启发学生理解,各族人民对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同,正是各民族和睦相处、和谐发展的源泉所在,勉励学生既要传承和发扬本民族的文化,同时也要用各民族共同繁荣来铸就民族团结的丰碑,在少数民族学生心中确立国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念。

(3)面向留学生-彰显“人类命运共同体”重要意义

教师对学生的教育凝结着爱与关怀,这种爱不分国界、无论种族。唐老师一直担任留学生的汉语课程老师,这些留学生大多来自于与“一带一路”合作倡议相关的中亚与非洲,通过讲解与交流,他们理解了“丝绸之路”与“一带一路”的内涵,写下了虽不工整却一丝不苟的方块汉字。由于疫情原因,2020年留学生课程采取网课形式,为传递给各国留学生爱与关怀,唐老师精心组织讲授内容,以图片、视频等形式向留学生传播中国文化。有在非洲的留学生说原计划2020年9月要来武汉学习,由于疫情无法来到心心念念的武汉理工大学,想看看学校是什么样。唐老师以武汉理工大学的宣传片为载体,向他们详细介绍学校文化、校园风光和各项社团活动,他们连说“wonderful”,在屏幕中竖起大拇指。当肤色各异的留学生用并不熟练的汉语念着“中国文化”“武汉理工”时,当他们真诚地说“武汉加油”时,这种饱含共情与信任的“人类命运共同体”力量在师生中无声地传递,推进文化包容、民心相通。

2、坚守课堂阵地,增强学生的学习认同

(1)推行基于“教材-慕课-实践-竞赛”的四轮驱动课程创新改革

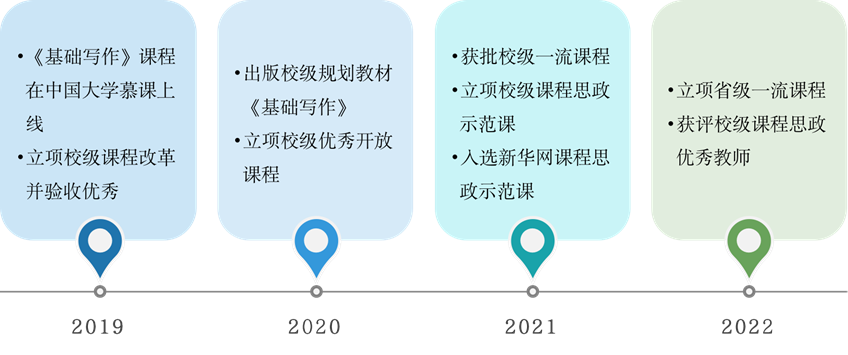

师者,应以德立身,以德施教。教好一门课程,进而围绕课程打造真正对学生有益的动态教学系统是一个教师的根本职责所在。唐丹老师主讲课程-新闻传播学专业核心课《基础写作》自2010年创建,已围绕“新媒体背景下的写作学发展”这一教学方向持续研究建设了十余年,在深入结合本校本院的办学定位、专业特色和人才培养要求的基础上,课程以助力“三全育人”格局的建立为目的,推行基于“教材-慕课-实践-竞赛”四轮驱动的课程教学创新实践。课程建设发展历程如图3,自建慕课于2019年在中国大学慕课上线,目前已完成8轮次混合式教学实践,立项校级优秀开放课程;2022年立项省级一流课程。

图3 课程建设发展历程

课堂教学中,唐老师努力营造严谨又不失活泼的教学氛围,构建覆盖面广、内容有机联系的课程内容,推行基于BOPPPS模式的“三部曲”线上线下混合式教学。课程内容分为 5大模块,突出“慕课+慕课堂”的数字化赋能教学,每个模块采取“搭建框架+内容填充”方法,注重跨学科、跨文化,融文学、历史、传播学知识于一体,文学写作部分理论内容以线上教学为主,课堂进行PBL分组创作与讨论;应用文写作部分以线下项目驱动式教学为主,突出实战参赛。

唐老师认为,科学研究不单纯是书斋里的创造,也是育人经验的凝结。多年的殷殷探求与不懈努力,围绕《基础写作》课程建设取得一系列成果,课程体系涵盖课程思政成果、课改实践、省级教研项目、传播学T1区教研论文、自建慕课、自编规划教材、教学成果奖,具有突出的学理价值与实践应用推广价值,成为新闻传播系一张亮眼的课程名片,多次作为示范课程在学院进行推广交流。

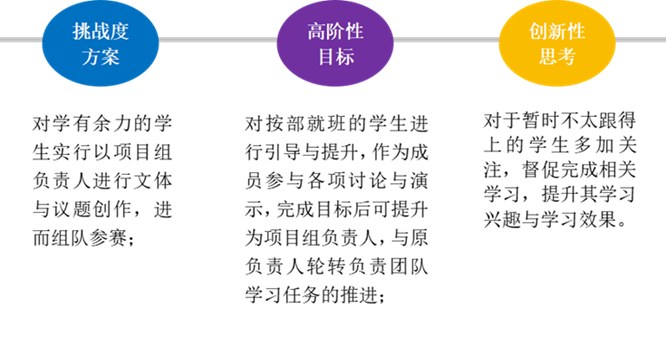

(2)实施“三阶度”因材施教式教学育人

唐老师注重普惠人文关怀,根据新闻传播学专业学生的具体学情实施“三阶度”因材施教式教学,给予学生充分的理解与尊重。针对理工科高校背景下的新闻传播类学生人文素养参差不齐的学情,她根据学生的学习能力与学习习惯将教学班学生群体分为三个层面,以项目组研讨形式因材施教,赋予课程鲜明的人文情怀,提升课程的高阶性、创新性与挑战度。

图4 “三阶度”因材施教式教学育人

(3)注重“新闻传播+技术赋能”的产学结合

唐老师注重理论与实践的无缝对接、彼此促进,结合新闻传播学的专业特点,围绕 “四力”新闻人才要求展开人才培养改革,带领学生到湖北日报融媒体部产学共建基地实践。创设多类型实践模式及平台,加大学生对于数据写作工具的实践力度,助力学生掌握以计算机、人工智能为基础的数字化采写编辑工具,学习实证研究法、SPSS等统计分析软件的使用方法,在媒体实践中持续指引学生提升专业素养与掌握媒体技术。

图5 理论教学与实践拓展有机结合

3、坚守心理阵地,增强学生的情感认同

(1)亦师亦友,关注学生的心理健康

唐老师以课内外全方位指导贯穿每届学生的4年本科学习,在大量的交流与讨论中,她注重启发学生的独立精神与自由思想,密切关注学生的心理健康,培养学生的自主思考能力。每到大二时,她已经可以叫出新闻传播学4个班每名学生的名字。唐老师致力于增强学生的情感认同,多年来担任校团委微团课“百生讲坛”比赛的指导老师与评委,与学工部、辅导员团队紧密联系,关注教书育人全过程中学生的心理健康。

唐老师从教以来已担任6届班主任和班导师,了解他们的性格与学习习惯,作为班主任指导的2015级和2018级学生英语四六级通过率处于全校前列,多次获得“标兵班集体”“红旗团支部”等荣誉称号。她常对学生说,专业知识很重要,但文化素养更重要,大学阶段是人生观和世界观定型的时期,也是学习和提高文化素养最重要的阶段。她致力于启迪学生的思想、开阔学生的视野,给学生一个支点,让他们去自由深入探索世界。她担任2019级和2021级班导师,定期组织各项活动,带领学生参观湖北博物馆和美术馆等,深入了解楚地文明,提升学生的爱国热忱。

她常常勉励学生:无论何种境况,你们都应保有一颗赤子之心,对自己开放、对他人开放、对社会开放、对教育开放。她关心学生的学习与生活情况,经常与他们谈心,倾听他们的思想,为他们提供各种问题的解决方案。亦师亦友的和谐师生关系,使得很多学生都叫她姐姐,常向她诉说苦恼、寻求建议。2017级1名传播学研究生家里遭遇变故,发起筹款,唐老师当即捐出工资的一部分支持学生渡过难关;2019年专业课考试前夕,1名学生给她发信息,表达自己对考试恐慌、对生活失去信心,本着安全第一的想法,她一边电话安慰学生,一边立即联系该生的辅导员一同赶往学生寝室,进行了大量心理疏导工作;有的学生要参加演讲比赛请她指导演讲稿的撰写、有的学生要参演话剧请她对剧本进行修改、有的学生要参加微课比赛请她进行课程设计、有的学生想参加创新创业比赛但苦无思路,她从选题到策划再到实施提供全方位的帮助。她的耐心、包容与专业使学生形成了“有问题,听听唐老师有什么好建议”的习惯。

(2)以身垂范,广泛传递爱与关怀

成功的教育需要的不是强制,而是激发学生的学习兴趣,主动进行延伸性、创新性思考。专业课以外,唐老师还担任全校公选课和留学生的教学任务。她尊重各国文化与信仰,鼓励学生的个性发展,全力以赴为学生提供各种学习与训练机会,鼓励学生,人人都能做老师,处处都能学知识。

2010级机电专业的学生金阳在获得唐老师的公选课学分后,又两次选修同一门课程,他说,“唐老师的课给工科学生打开了一扇领略文学艺术之美的窗,让我们真正感受到中西方文化之间的交流与互通,每一次听老师的课都有面貌一新的感受。”毕业后他在深圳传音公司工作,派驻非洲多个国家如肯尼亚、坦桑尼亚、埃及等任技术经理,在建设非洲5G项目的同时,他遵循着唐老师的谆谆教诲,以爱和文化普惠世界每一个角落,向非洲的民众传播中国故事。2020年新冠疫情期间,他参与了非洲华人组织向祖国捐款捐物的行动;当中国上下同心,全国一盘棋控制住疫情之后,他又积极参与中国对非洲的相关援助活动。正是千万个这样的个体进行的爱与传承,使得武汉理工校友在国内国际都发挥着重要作用与影响,推动学校稳步前行。

2016级工业工程专业的刚果留学生马龙,对中国文化很感兴趣,但是初到中国没有朋友,感到很孤独。唐老师经常与他交流,带他参加各种研讨会,推荐他加入学生社团融入中国的生活。他动情地说:“我爱中国,我要留在中国,这里的老师太好了!”毕业后他去了上海一家外资企业工作,参与中国与非洲的贸易往来。

在研究生培养中,唐老师采取 “新闻素养”+“理工特色”的人才培养模式,即新闻人才在坚守新闻理想、掌握行业知识的基础上,同时具备理工类的大数据技术能力。学生在研一学习理论课的同时带领他们进入课题研究,推荐到媒体进行前沿实务操作训练,参与科研、教研的各个流程,快速从本科阶段的基础理论学习进入到研究生阶段的创新思考与专业研究。

唐老师指导的2018级研究生王安琪毕业后选择成为石家庄一所高校的教师,她说:“我要延续唐老师的教学与育人理念,将师者人格的光芒照亮更多的学生!”2020级研究生韩彦妮写下的感想入选2021年度研究生院举办的“最美导学关系建设之师言师语”:新年伊始,唐丹老师同我们“分享一个小小喜悦”,她说,获评“学生心目中最喜欢的老师”是对她作为一名老师的最高褒奖。冬寒料峭,她的话却如遥远春意里最先醒转的一缕,拂面而来的是她的初心未泯。

图8 2020级研究生韩彦妮写下的感想

4、坚守学术阵地,增强学生的专业认同

(1)把论文写在教书育人的全过程,学问赖之以成

唐老师致力于教学与科研的融合促进,以知识之光照亮学生前行的方向。已出版教材3部、专著2部,打造优质慕课2门,分别是《基础写作》校级本科优秀慕课、《中西文化比较》国家级研究生慕课,以“大学生媒介素养提升”“马克思主义大众化传播策略研究”为选题立项2015年、2020年湖北省社科项目,在国内外核心期刊上发表学术文章20余篇。2011年、2020年分别获评校团委、学生会评选的“学生心目中最喜欢的老师”,2022年获评武汉理工大学课程思政优秀教师,已培养硕士研究生9届30余人。

图9 教学成果丰硕

(2)以数字化赋能学赛结合,人才赖之以强

唐老师主讲的基于BOPPPS模式的“三部曲式”线上线下混合式教学课程《基础写作》,每年学生评教分均在91分以上(满分92.5),督导评分95分,认为“授课教师知识面广,课堂互动性强,课程思政案例生动,教学效果好”,2022年教学效果为特优。很多学生说:“特别喜欢唐老师的课,不断启发我们去接受知识直至自己去探究、去钻研。”“唐老师深厚的文学积淀与温柔的讲述使我终生受益,真正爱上自己的专业。”

唐老师围绕专业知识与时事热点设立参赛选题库,指导学生结合前沿议题,如2019年新中国成立70周年国家形象的传播、2021年中国共产党建党百年执政党形象的研究、2022年党的“二十大”重要思想解读与宣传等,敏锐发掘有理论价值与实践意义的选题,利用大数据技术手段进行学术论文写作、项目书写作与策划案写作,在此基础上参加各类大学生赛事,指导学生立项国家大学生创新创业项目及本科生自主创新项目,获得大学生广告大赛国家级奖项,多届学生毕业后从事新闻传播类工作,在各自的岗位熠熠发光。

图13 指导学生参加各项赛事

指导学生团队立项国家大学生创新创业训练项目

|

序号 |

时间 |

项目名称 |

|

1 |

2022年 |

新媒体视域下传统文化类节目创新策略研究 |

|

2 |

2022年 |

听声茶馆——创意热店助力乡村振兴 |

|

3 |

2020年 |

新冠疫情影响下的湖北省形象修复策略研究 |

|

4 |

2015年 |

新媒体时代传统报业数字化转型研究 |

指导学生团队立项本科生自主创新项目

|

序号 |

时间 |

项目名称 |

|

1 |

2021年 |

媒体融合视域下的传统文化复兴创新策略研究 |

|

2 |

2020年 |

新冠疫情影响下的武汉城市形象重建策略研究 |

|

3 |

2019年 |

新媒体视域下城市旅游形象创新研究-以武汉市为例 |

|

4 |

2018年 |

新媒体视域高校下数据新闻人才培养模式创新研究 |

|

5 |

2017年 |

基于新媒体的高校思政教育传播效果研究 |

|

6 |

2016年 |

新媒体背景下的大学生媒介素养提升对策研究 |

结语

唐老师认为,作为一名合格的老师,既要具备高尚的师德师风、深厚的人文素养,又要掌握跨学科的理论知识、前沿的专业技能,能与学生说到一起、想到一起,以仁爱之心推己及人,以良善之心友善接物,以真理的力量感染学生,以“饮冰十年,难凉热血”的精神激励学生。她坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,同中华优秀传统文化相结合,常常引经据典,将先贤的道理贯穿育人全过程,以润物无声的形式推进思政教育,她讲的古典故事既生动有趣又发人深省,她以张载的观点要求自己,也勉励学生:贫贱忧戚,玉汝于成,存,吾顺事,没,吾宁也。文化的内涵是:观乎人文,以化成天下。唐老师的教学理念是:愿如红烛燃烧自身,照亮学生前行的方向,传递不灭的文化火种,真正践行教育家陶行知先生所说的:“要把教育和知识变成空气一样,弥漫于宇宙,洗荡于乾坤,普及众生,人人有得呼吸。”